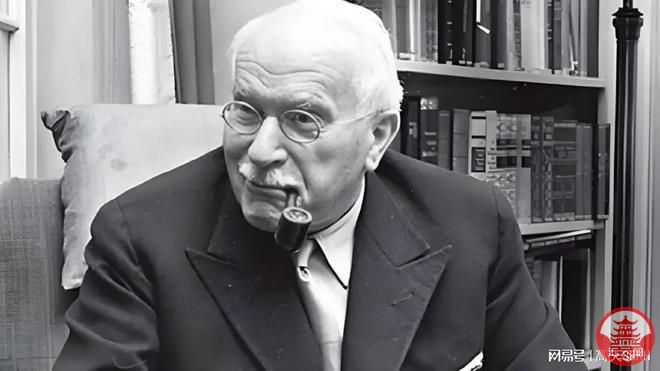

《金花的秘密》是荣格与卫礼贤合作阐释道家经典《太乙金华宗旨》的心理学著作,融合了东西方对意识、无意识及精神修炼的深刻洞见。这不仅是一部学术著作,更是一把打开人类精神世界的钥匙,给人们生活和精神成长等层面提供了诸多有价值的启示。

《太乙金华宗旨》主张“顺则成人,逆则成仙”,即通过逆转自然本能(如收敛心神而非外驰)回归内在。强调通过 “回光法” 凝聚心神,达到身心合一。即通过专注或正念等方式,专注当下自身,收敛自己向外追逐的心念,使耗散的能量重聚,最终形成 “金丹”,即 “金花”,象征着精神圆满。

在本书中,荣格从分析心理学角度重新诠释了道家的修炼方法,将中国道家思想系统性地引入西方心理学,开辟东西方对话的新维度:

荣格指出,道家修炼“金丹”的过程,实则是将人格碎片(意识、无意识、阴影、面具等)整合为统一“自性”(Self)的旅程。修炼过程对应心理学中的个体化,即意识与无意识的整合。

这启示人们:真正的成熟并非是追求完美人设,而是接纳内在矛盾和阴影,在冲突中实现心灵的“化学融合”。

道家的“回光”修炼强调观照内在之光,荣格认为这类似于将无意识内容引入光明,引入意识层面。从而化解心理冲突,达到心灵和谐,并激发阴影中藏着未被开发的潜能。提醒人们要主动探索无意识,激活自己的内在创造力与直觉智慧。

道家主张“顺则成人,逆则成仙”,即自然而不刻意地通过逆转自然本能(如收敛心神而非外驰)回归内在寂静。终结内耗,将焦虑转化为“返照契机”,实现“动中禅定”。

荣格认为这对应心理学中“直面无意识阴影”的过程,是超越自我局限的关键。这同时也启示了人们:对抗本能惯性才能超越局限。

荣格认为,道家的“天人感应”的思想体现了心理现实与物理现实在象征层面的深层联结。观察者即被观察者,人们需要重构自己与世界的关系和联结。

同时,道家的无为(非强迫性或刻意修炼)与荣格主张的“让无意识自发显现”理念相通。

荣格在书中的评注指出,现代人时常因二元对立思维导致自我分裂,从而陷入空虚焦虑,而道家修炼方法提供了一种非宗教性的精神重建和内在自我超越的路径,弥补了西方文化过度理性化的缺陷。个体化过程不是逃避现实,而是在深入自我中与世界建立更真实的联结。

谁向外看,他就在梦中;谁向内看,他就会醒来。荣格呼吁人们要收敛自己向外追逐的心念,重视内在世界的耕耘。

荣格和道家的相关理念看似分属不同领域的思想体系,实则存在深刻的相通性。说明了精神修炼是可被心理学理解的深层心理过程。

正如荣格所强调的那样,金花的秘密即是自性的秘密——人通过回归内在的完整性,找到生命的意义之源。

道家的“回光”修炼法,本质上是一种“无为的超越艺术”,通过彻底接纳当下而自然消融二元对立,实现能量的自发整合。这与现代心理学中的“正念”和“阴影整合”相通,却又更深入能量层面:

人们向外追逐和能量耗散的根因在于二元对立所引发的分别和执着,并心生爱憎分别。从而否定当下的自己,逃离当下,期待未来和外求,无法真正地活在当下,失去了与本真的链接。

而恐惧和焦虑等负面情绪的根源在于对当下的拒绝,实相也是流动的、鲜活的,只存在于永恒的当下,只能在当下的觉知中被直接感知。

“回光”修炼法则是全然地接纳一切,非被动忍受,而是主动觉知不批判,不抗拒任何现前状态和眼前情境,故能摆脱负面情绪,感知实相。能量也因无冲突和专注当下而自然凝聚,并通过意识引导而返照自身。

人人本自具足,“向外追逐”实则是对当下的否定和拒绝。当人们执着于 “向外追逐”时,实际上是二元思维在制造自我分裂,割裂自性的圆满。不仅无法带来真正的解脱和觉醒,反而会使得人们始终深陷思维的牢笼,而无法摆脱。

道家的“回光” 修炼法与荣格心理学共同揭示:心灵成长的关键,在于超越二元对立,放下分别和执着,直面当下体验和阴影并全然接纳它们,从源头上切断人们焦虑等负面情绪、向外追逐和能量耗散的根因。并通过意识的主动转化,将生命能量从 “耗散模式” 切换为 “聚集模式”。