编者按:随着Deepseek大模子、宇数科技呆板人等科技产物的破圈,以及《黑神话:悟空》《哪吒2》等文化产物在环球掀起高潮,围绕中国人的创新本领和创意头脑又引起了不小的讨论。不停以来,按照西方教诲理论,中国门生被以为广泛缺乏自动性与创造力。这种刻板印象显然忽视了中国门生学习模式背后的深层逻辑。真正的人才造就暗码,远非“自动”与“被动”的简朴对立,而是深深扎根于传统文化与当代教诲的深度融合之中。中国门生在学习过程中显现出的勤劳、自律、积极等品格,正是这种融合的生动表现。

近期,上海师范大学的张华峰老师和清华大学的史静寰、郭菲老师在《华东师范大学学报(教诲科学版)》发表的文章——《求知、修身与发展的统合:国际比力视野下中国门生的学习特点分析》,从国际比力的视角出发,深入探究了中国门生的学习特点,并构建一个整合性的表明框架。这一研究不但逾越了悲观刻板印象和西方既有学习理论,展现了中国门生在认知计谋、学习动机、学业互动和学习信心等方面的独特体现,还为教诲改革和创新人才造就提供了新的思绪。

据悉,三位作者均来自清华大学中国大门生学习与发展研究追踪研究课题组(CCSS)。这一课题连续实行了16年之久,是国内规模最大、连续时间最长的学情观察项目,对学情范畴的理论知识建构和教诲讲授改革作出了很多贡献。在国际比力视野下探索中国门生在本土社会情况和文化传承中形成的具有内涵稳固性的学习模式及其机制,再基于此建构中国本土教诲知识,也成为比年来CCSS课题组连续举行的研究方向。

CCSS项目

“中国大门生学习与发展追踪研究”(China College Student Survey, CCSS)是清华大学教诲研究院于2009年发起的天下性大门生学情观察项目,由清华大学教诲研究院史静寰传授主持, 至今已连续16年之久。

CCSS项目组开辟了得当差别范例院校人才造就过程的观察工具,包罗面向平凡本科院校的绿色问卷、面向高等职业院校的黄色问卷、面向中国高校结业生的蓝色问卷和面向精英型大学本科生的紫色问卷。停止2021年底,到场CCSS项目标互助院校已凌驾180所,覆盖天下28个省(市、自治区),涵盖从平凡本科院校到高等职业院校在内的各类院校。

由此,CCSS项目已成为我国现在规模最大、连续时间最长的高校学情观察。

自2009年起,已一连举行16次天下观察

收罗了近百万大门生数据

分身理论尺度与实际需求

贡献了大量学术结果

180+篇期刊论文

40+篇学位论文

40+项研究课题

数本学术专著

并对教诲政策订定产生明显推动

支持了天下近200所院校的教诲讲授改革

无论是

为学校教诲讲授决议提供支持

客观分析院系教诲讲授改革成效

打造“金课”

为“双一流”和“双高”建立提供自检

辅助院校评估认证

它都可以帮上忙

中国门生的学习特点:多维度的观察

该研究从认知计谋、学习动机、学业互动和学习信心四个维度对中国门生的学习特点举行了体系性分析。这些特点不但直观地反映了门生的学习举动模式,还深刻展现了其背后复杂的文化和社会配景。

在认知计谋方面,中国门生经常接纳影象与明白相联合的方式。这种计谋不但有助于知识的把握,还能促进深条理的明白和应用。然而,这种计谋也带来了一些争议。有学者以为,过分依靠影象和重复练习大概会克制门生的批驳性头脑和创新本领。只管云云,实证研究表明,中国门生在深层认知计谋上的体现并不逊色于西方门生,乃至在某种水平上更具上风。

在学习动机方面,中国门生的学习每每与社会关系精密相干。他们不但为了媚谄父母、西席或负担社会责任而学习,还为了测验乐成、得到证书、找到好工作等工具性目的而积极。这种社会关系导向和工具性的学习动机,使得中国门生在面临学业压力时,可以或许保持较高的学习动力和学业体现。然而,这种动机模式也带来了一些负面影响。比方,社会关系取向的动机大概会增长门生的焦急和忸怩感,尤其是在测验失败时,门生每每会感到辜负了紧张他人的等待。

在学业互动方面,中国门生体现出情境性和计谋性的特点。讲堂上,他们每每保持缄默沉静,但在课外却积极与西席交换。这种计谋性的互动方式,既维护了讲堂的调和,又满意了学习需求。同时,中国门生在与西席交换时,体现出极大的尊重和审慎,这种关系在肯定水平上影响了门生的批驳性头脑发展。

在学习信心方面,中国门生深受本土美德的影响。他们广泛信仰积极、勤劳、毅力等美德,这些信心深刻影响了他们的学习举动和体现。与西方生理学中的“发展头脑”相似,中国学生信赖通过积极可以实现智力增长,这种信心对学习结果有积极影响。

求知-修身-发展的统合框架

为了更全面地明白中国门生的学习特点,本文的研究者构建了 求知-修身-发展的统合框架。这一框架中“求知”指向学习的认知属性,即对知识和技能的吸取、创新和应用,“修身”指向学习的道德属性,即学习过程中遵照的本土美德规范,“发展”指向学习的工具属性,即学习与个人将来发展的精密接洽。

在中国门生的学习过程中,这三个面向相互影响、相互整合,形成了独特的学习模式。比方, 讲堂缄默沉静不但是知识学习的过程,还受到“修身”的调治,即门生出于对西席和讲授顺畅性的恭敬而保持缄默沉静。刷学分绩点则是门生为了更好发展,将课程学习作为到达保研、获奖、求职等的“工具”。这种整合性的学习模式,使得中国门生在国际参照系中体现出独特的学习特点。

从文化角度来看,儒家头脑对中国门生的学习模式产生了深远影响。儒家夸大“学以致用”和“修身齐家”,这使得中国门生在学习过程中不但关注知识的获取,还注意道德修养和个人发展。从社会配景来看,中国的教诲制度和竞争情况也塑造了门生的学习特点。比方,高考制度使得门生将学习视为改变运气的紧张途径,这种工具性动机深刻影响了他们的学习举动。

编者有话说

当前,中国教诲正面对着造就创新型人才的急迫需求。然而,仅从“求知”视角引入西方的教诲讲授理念和办法,大概无法全面改变中国门生的学习模式。教诲改革必要综合思量“求知”“修身”与“发展”的融合。以 “探究式学习” 为例,我国引入这一理念已有多年时间。固然教诲工作者们在积极探索践行,但想要实现本质性厘革依然任重道远。相较于顶尖中学,一样平常学校在推行 “探究式学习” 时碰面临更多挑衅。究其根源在于,这种学习方式在短期内难以契合门生升学与就业的现实需求,担心会影响门生将来发展。

正如文章末端所说:“变化中国门生的学习模式,不但必要学校内部的教诲讲授改革,还必要更广泛的社会厘革。这包罗为门生提供更丰富的教诲资源、更多样的评价体系、更多元的发展时机以及更和缓的社会竞争。这将减弱门生学习过程中的“修身”“发展”面向对“求知”面向的钳制,进而变化为社会厘革支持门生学习方式转型、创新人才造就的磅礴气力。”

然而无论怎样,从国际比力的视野出发明白中国门生学习特点,但又不囿于西方既有的学习理论,逾越单纯的“改进取向”研究,构建符合中国特色的本土门生学习理论和中国教诲学自主知识体系,都为办理“钱学森之问”,改进教诲讲授实践、进步人才自主造就本领提出了新的视角。

以下是原文——

求知、修身与发展的统合:国际比力视野下中国门生的学习特点分析

张华峰1, 史静寰2, 郭菲2

1. 上海师范大学国际与比力教诲研究院

2. 清华大学教诲研究院

01

题目的提出

中国在近代受到西欧列强的侵犯打击,传统教诲体系成为众矢之的,教诲革新成为救亡图存的紧张本领。新中国建立特殊是改革开放之后,中国更加积极地学习鉴戒西欧发达国家的教诲制度、实践履历和理论体系。在作为教诲研究和实践底子的门生学习范畴,中国不但积极鉴戒西欧浩繁促进门生学习的制度和实践方式,同时也广泛引入了基于西方教诲讲授实践产生的学习概念和理论:举动主义、认知主义、建构主义等流派对学习的探究,引导和塑造了中国学界对“门生学习”概念的明白,自动学习、深层学习、自我调治学习、学习自主性等概念同样成为国内判定门生学习质量的紧张依据。总体而言,这些概念和理论围绕认知运动、探索天下本源建构,鼓励学习自主性和选择性,关注爱好和洽奇心驱动,表现出西方“爱智求真”的哲学传统(刘潼福,2016)。借助这些概念和理论,国内开展了很多“改进取向”的研究,即每每假设中国门生学习存在必要改进的题目,而且将西方学习概念和理论作为门生学习质量的判定尺度和改进方向,通太过析影响因素指出门生应该怎样举行改进。这些研究推动中国在门生学习范畴的研究融入国际学术体系,也为教诲讲授的实践改进提供了紧张学理依据。

不外也有证据表明,将中国门生学习举行“题目化”明白并不全面和正确。一方面,中国门生到场底子教诲和高等教诲范畴的国际测评项目,如经济互助与发展构造(OECD)主持的国际门生评估项目(PISA)、中美俄印等多国教诲科研机构团结开展的国际工程教诲质量比力研究,在物理、数学、科学、阅读等范畴取得优秀结果(OECD,2019a,pp59−61;Loyalka et al., 2021),表明中国门生学习在一些方面可圈可点。另一方面,一些引进的概念和理论并不能很好表明我国门生的学习实践,轻易带来我国门生缺乏主体性的误判,进而引发“中国学习者悖论”征象,即无法表明中国门生悲观被动的刻板印象与国际测评中优秀体现之间的抵牾(张华峰,史静寰,2018)。澳籍生理学家Biggs(1996)因而提出,“利用西方的视角来表明中国门生的学习征象必要非常审慎,如许做不但不能清楚明白中国学习者特点,乃至会带来曲解”。因此,研究中国门生学习,我们既不能盲目自负、也不可妄自菲薄,而必要更加客观、中性地分析中国门生学习的特点以致特色。

20世纪90年代之后,“中国学习者悖论”征象的提出引发了国际学界对中国门生学习特点的研究爱好,推动形成了“中国学习者”(the Chinese learner)研究主题。这一研究主题不再先入为主地假设中国门生学习存在“天赋缺陷”,而是在反思西方学习理论的底子上,举行了基于定量或质性数据的“形貌性”(deive)研究,而且将分析的视野从“就中国门生学习谈中国门生学习”扩大到“在国际比力参照系中分析中国门生学习”,以便发现国际视野下中国门生学习内含的本土特色。时至本日,已有不少中国研究者参加这一范畴举行探究,并发表了中英文论文。本研究通过对这些文献举行搜集分析和总结提炼,对中国门生丰富的群体性学习特点举行客观性形貌、总结和提炼,以便出现在国际参照系中的中国门生“学习画像”。这既是构建本土门生学习理论、助力形成中国教诲自主知识体系的底子,也是进步人才自主造就本领、改进教诲讲授实践的关键条件。

02

概念分析和文献搜集

“中国学习者”的概念虽早已出现,但并未完全在学界形成共识。这一概念的提出者,时任香港大学西席的Watkins和Biggs(2001)、Lee(1996)等对此的明白是,在植根于儒祖传统文化的讲授场合学习和发展的门生。这些门生深受中国信心体系特殊是儒家代价观的影响,学习举动可以利用中国传统的文化框架表明。进入21世纪,这一概念遭到一些质疑,以为轻易引发“儒家文化决定中国门生学习特点”的果断判定(Grimshaw,2007)。从现实研究来看,多数研究者并不耗费大量笔墨界定“中国学习者”概念,而直接以此为切口分析“中国门生怎样学习”这个实质性研究题目。对这些研究利用这一概念的情境举行分析,可以发现学者们渐渐形成以下共识:第一,夸大中国门生学习的文化阐释而非范围在外貌的地理意义,器重学习征象背后的“综合中国的社会需求、文化根基和心智特性而形成的支持学校教诲体系发展和门生学习举动特质的文化底子及代价认同”(史静寰,2018)。第二,作为群体性概念利用,即只管知道差别学段、差别学科的中国门生学习特点肯定存在差别,但是以为“组内差别”小于“组间差别”,即中国门生内部差别小于中国门生与其他文化和制度放学生学习间的差别。第三,越过中国门生悲观刻板印象和西方学术概念的既定尺度,在与西方发达国家门生学习比力的过程中分析中国门生学习特点。

本研究接纳文献研究法举行分析。纳入分析的文献对中国学习者的明白必须满意上述3个特点,而且在国际比力视野中举行分析。只管中国国内探究门生学习的文章许多,但是多数持改进取向,以西方概念或框架为质量优劣判定的尺度,却并未通过与国外门生学习相比发掘中国门生学习的特点。即便这些研究发现中国门生在西方框架下差别维度得分的差别,但在本质上并不能判定某一个维度的得分高低是中国门生的独特体现抑或是多数国家的共性,因而难以真正判定学习体现的优劣。也因此,这些研究并没有纳入分析范围。

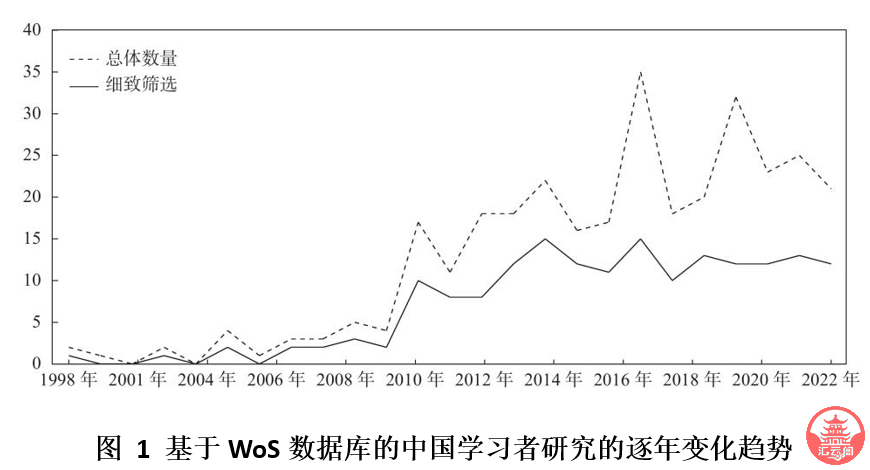

中国学习者研究主题开始由外国学者发起,中国港澳台地域的学者随即到场,比年来也有大陆学者渐渐参加。因此本研究既搜刮了国际英文文献,也查询了国内中文文献。对于国际英文文献,详细搜刮方法是,在“科学引文检索”数据库(web of science)焦点合会合通过搜刮式TI(篇名)= (China OR Chinese OR Beijing OR Shanghai OR Hong Kong OR Taiwan OR Macao) AND TI(篇名)= (learn* OR student*) AND AB(择要)=(learn OR learning) AND AB(择要)=(student* OR learner* OR teenager*) AND TS=(culture OR cultural OR Confucian) 查找,选择“教诲研究”方向和社会科学引文索引(SSCI)、集会论文引文索引-人文社科类(CPCI-SSH)、书目引文索引-人文社科类(BKCI-SSH)、新兴源引文索引(ESCI),艺术与人文科学引文索引(A&HCI)5个数据库。在清除显着非本事域研究种别(如病理性、艺术、精力病学)之后,得到318篇文献(图1虚线)。不外,此中不少文献只是将“中国”作为地理概念去框定样本范围,并不符公道解中国学习者的3条尺度,无法凸显门生学习的“中国性”,因此本研究对文献举行了逐篇阅读和筛选,终极选择191篇文献(图1实线)。然后,通过“滚雪球”的方法从参考文献中举行追溯查找,将一些紧张的关键书目和研究陈诉纳入分析。从文献查询效果看,有110篇文献的作者来自于中国大陆和港澳台地域,占比57.59%。这此中有44篇的作者来自香港地域,前3位为香港中文大学(14篇)、香港教诲大学(12篇)、香港大学(11篇),占比23.04%,远超澳门和台湾地域学者。香港地域成为早期探究中国学习者的重镇,大概是由于“天时地利人和”的有利因素叠加:植根于中国文化根基,率先到场国际数学和科学趋势研究(TIMSS)等国际测评并体现优秀,而且有西方浩繁关键学者(如跨文化教诲研究学者Watkins及Bond,生理学家Biggs等)加盟,也正是这些学者从国际比力视野发现和提出了“中国学习者悖论”征象。

根据普赖斯(Price)提出的科学增长曲线理论,一个范畴研究文献的增长包罗不稳固状态、指数增长、线性增长和进入饱和状态4个阶段(De Price,1971)。而图1表现,在国际学界,中国学习者的研究颠末敏捷增长之后,好像已经进入到对数增长的后段,侧面表明本事域研究大概临时进入“平原期”或“瓶颈期”。现实上,这和学界的履历判定同等,如香港大学学者杨锐(2021)所言:“这一研究(中国学习者)自己简直是极好的选题,完全可以在理论和实践两方面都作出庞大贡献。然而,它末了却不了了之。理论上没得出什么,对实践的影响也甚少。”此中一个缘故原由大概是,早期研究多为外国学者举行,而他们对中国情境的明白不敷深刻,在西方话语主导环球学术体系的情境中去推动本事域研究的可连续发展存在难处。

比年来中国教诲发展成绩得到国际承认,建立中国自主知识体系成为期间海潮,中国学习者主题的研究在中国本土得到更多关注(张华峰,2023)。在中国知网平台上,以“中国/华人学习者”为“篇关摘”举行搜刮,将种别限定在社会科学II缉,期刊泉源范例为“北大焦点期刊”,搜刮得到178篇文献,从中筛选出20篇符合本研究需求的文献。同样,接纳滚雪球方式从参考文献追溯查找,将相干论文、关键书目和研究陈诉纳入分析。可以发现,北京师范大学、南京大学、清华大学、上海师范大学等高校的学者正在不停增强本事域的思索和研究(李欣莲,2022;吕林海,2018;张华峰,史静寰,2018;史静寰 等,2024),特殊是数学范畴的中国门生学习特色得到器重(如黄毅英,张侨平,2013)。把这些文献纳入分析可以肯定水平增强本事域研究的“中国态度”。

综上,本研究接纳文献研究法,综合分析国表里学者在国际比力视角下的研究,旨在归纳并整合出当前学术界对中国门生学习特色的总体性分析和全貌式明白。通过以上尺度筛选出的文献以实证研究为主,只管大多数研究只关注一个详细微观的内容,但这些研究正如一块一块的拼图,拼接在一起就全景式地出现出中国门生学习的特色。固然,这种方法存在的不敷在于,基于文献分析终极提炼出的特点,在本质上尚处于理论假设阶段,后续必要利用更多的本土数据对此假设的公道性举行反复验证。

03

国际比力视野下的中国门生学习特点

利用Endnote软件对查找文献举行关键词分析,在忽略了表现研究对象(如中国大陆/台湾/香港/澳门门生、大/中/小门生等)、代表学习内容(如英语、数学、科学等)、指征学习统称(如投入、履历、终身学习等)的词语后,发现这些关键词可以分别为学习特点和影响因素两大类(表1)。此中,学习特点可以再细分为认知计谋、学习动机、互动交换、学习信心4个方面;影响因素可细分为中国文化、教诲制度、讲授方式3个方面。

这表明,国际学界对中国门生学习特点的分析重要涉及认知、动机、互动和信心4个方面。这4个方面的分别,顺应了西方主流学习理论对学习的布局化、剖析式明白。详细而言,西方主流学习理论重要是认知学习和情境学习(situated learning)两种范式(Cobb &Bowers,1999)。前者以认知生理学为重要支持,将知识和技能学习作为中央,推许以好奇心和爱好作为动力;后者进一步夸大在互动交换过程中学习并融入共同体(莱夫,温格,2004;Wenger,1998)。因此,对学习的明白天然会析出认知、动机和互动3个维度,这也是丹麦教诲大学的克努兹·伊列雷斯(Knud Illeris)(2016, p27)在全视角学习理论中提出的明白学习需关注的内容。别的,只管现有西方学习理论较少夸大代价信心,但是这在举行跨文化比力和分析的时间尤为紧张。我们对这些文献举行了逐一阅读分析,自下而上地对中国门生的学习举行了总结提炼和“画像”。这些体现受到中国本土情境即中国文化、教诲制度、讲授方式的影响和塑造。

(一)支持知识再生产的组合式认知计谋

反复背诵和重复练习是中国门生有特色、但是受到显着争议的认知计谋,也是中国学习者研究的出发点。20世纪80年代开始,不少外国学者对这种器重影象的认知计谋形成了主观负面评价:门生是“俗称的机器影象者或复制者”,“依赖课程大纲且被动的”,缺乏深层头脑的到场(Murphy,1987;Deckert,1993)。不外,也有少数西方专家不附和这种刻板印象。此中有代表性的是加拿大语言研究专家Sampson(1984),他表现,“在中国人眼里,影象并不是简朴的躲避思索,而被以为是走向知识同化的第一步”。更值得关注的是他接下来的表述:“借助令人尊重的文籍,通过背诵让门生牢固得到连贯而强盛的社会共同代价观……大概西方人应该认真反思,为什么西方社会好像没有什么东西值得影象?加拿大老师之以是诋毁,会不会由于加拿大人来自一个支离破裂、没有一连性、缺乏凝结力的社会?”在Sampson的形貌中,中国门生举行影象不但不是无效的,而且蕴含着远超学习范畴的社会和文化意义,即通过影象经典到达文化传承、代价观共享和提拔社会凝结力的目标。

针对当代中国门生的实证研究发现,影象计谋依然被广泛利用,但是存在学科差别。在语言相干的学习范畴,有学者对从20世纪70年代末连续到本世纪初期的三代中国外语学习者(年事是8—39岁)举行了访谈,发现影象是三代门生广泛应用的紧张认知计谋,详细包罗反复背诵、实时复习、词语遐想、拼音注音等(Jiang&Smith,2009)。对这种传统认知方式,瑞典哥德堡大学Marton等(1996)从刻板印象中跳出来,开创性地探究了影象和明白在中国文化情境中的关系。他和同事通过访谈20位来港研修的中国大陆西席,发现影象和明白这对在西方学界看来相互对立的认知计谋,在中国情境中能同时发生、相互影响和促进。特殊是,影象不肯定是机器性影象即死记硬背,还大概是明白性影象(memorization with understanding)。也有实证研究对此结论举行了重复验证(Dahlin&Watkins, 2011), 并被Kember等(2016)称之为认知的“中心路径”。

和语言学习相比,数学学习过程必要大量重复性练习。有实证研究发现,中国门生在数学学习过程中只管依然影象,但已不再将其作为主导性计谋。好比,北京师范大学中国底子教诲监测团队(Liu, et al, 2019a)借助PISA 2012年的数据分析发现,有凌驾一半(55.8%)的上海15岁门生在数学学习中至少选择了一种影象计谋(如复习、划线或跟读等),但是少少数(0.3%)仅仅选择了影象计谋,也只有很少门生(3.7%)属于影象计谋为主导的种别。凌驾91%的门生都在3种计谋(影象、精致和控制计谋)选择了至少两种学习计谋同时利用。这表明,多种认知计谋组合利用正在成为数学学习范畴的主流方式。从讲授的视角看,之以是重复练习背后存在精致和控制计谋,很大概得益于“变式”(variation)的应用。这是上海青浦教改实行首创人顾泠沅等(2017,pp247—273)提出的概念,包罗概念变式和过程变式。前者是用差别情势的直观质料或事例突失事物的本质属性,后者是接纳差别方法和步调办理同一题目或利用同一种方法办理多个题目,从而增长门生的深层明白和思索。这也得到了Marton等人提出的变易理论(variation theory)的支持(Marton&Pang,2006)。而在团体上,既有研究也发现中国门生在深层认知计谋上体现并不低。好比,Biggs(1991)对香港地域和澳大利亚的中门生举行了观察,发现香港门生在浅层计谋上的体现低于澳大利亚门生,在深层计谋上的体现优于澳大利亚门生。

但是应该留意到,中国门生岂论是影象、明白,照旧运用深层学习计谋,都倾向围绕人类既有简直定性知识举行,还具有猛烈的“纸面应用”(做题和测验)导向。张华峰团队(2022, pp. 100—113)曾经访谈了差别条理和范例高校的门生,发如今回应“怎样处置惩罚和加工知识”的时间,大多数门生从影象/担当到明白/思索,再到纸面应用知识,并据此形成认知循环,很少提到布鲁姆认知目的中知识评价和创新相干的内容。乃至,香港理工大学语言学传授Hu(2002)将此总结为4R和4M的学习模式,即担当(reception)、重复(repetition)、复习(review)、再生产(reproduction),以及认真(meticulosity)、影象(memorization)、生理活泼(mental activeness)和把握(mastery)。这种知识再生产取向的认知计谋,只管可以满意各类测验的要求、资助门生在国际测评中得到好结果、促进门生明白既有学科范式和知识体系,却使得门生在旧学科范式中越陷越深,倒霉于造就门生的题目办理本领、批驳和创新头脑(卢晓东,2015)。好比,基于PISA 2012数据的分析效果表明,上海门生只管在题目办理总分上体现好,但是重要善于静态而非动态题目办理、擅于知识获取而非情境性应用。而且,上海门生题目办理本领真实值要远低于用阅读、数学和科学结果效果得出的猜测值,落差程度(55分左右)位于环球第二(OECD,2014, p69)。

为何中国门生风俗举行知识再生产的认知计谋?除了传统文化的影响(如夸大“书读百遍其义自见”),也有当前教诲制度和评价方式的影响。好比,中国往年为了敏捷发展,教诲体系注意对西方当代知识体系的敏捷担当、明白和应用,这不免逐级复制传导到个体身上,影响门生的学习方式,推动门生显现出底子知识踏实、“均值高、方差低”“注意既有知识应用而非创新”的学习特点(钱颖一,2015)。其次,中国优质教诲资源总量有限,时机的分配方式很大水平上必要依靠于具有客观确定性且公平高效的测验评价体系。门生要想胜出,须以测验为中央举行较多的知识背诵和精致化训练,相对忽视了题目提出本领的练习(Kember,2016)。别的,学校还设置了大量的同一课程和学时安排,也会使得门生的学习是围绕已有知识举行的,在新知识的自主发现和创新上投入不敷。

(二)社会关系导向和工具性的学习动机

20世纪80年代,国外学者对中国门生在动机方面的观察是“外部动机导向”:器重测验结果、服从父母和西席的安排,缺乏学习自主性(Tweed,2002)。儒家文化如孝道、体面、团体主义等因素对此起到塑造作用(Murphy,1987)。这是典范的为了“身外之物”(separate thing)而学习的外部动机,在西方经典动机理论和研究中将对内部动机产生挤出效应,对学业体现带来负面影响(Ryan&Deci,2000)。不外,也有学者以为,从个体视角出发、以西方白人中产阶级为样本天生的动机理论并不具有文化广泛性。由于,中国学习者自古以来从小被造就的是团体取向的目的,表里部动机理论,亦大概成绩动机理论、目的理论,都没有思量和凸显亚洲社会更常见的社会维度(Kornadt et al., 1980;Watkins&Hattie,2012)。而器重特定社会文化情境成为学者研究动机越来越器重的内容(Haggis,2004;Turner,2001)。此中,最具有代表性和创新性的是20世纪80年代中国台湾学者余安邦和杨国枢等提出的社会取向的成绩动机,即个人想要逾越某种外部目的或良好尺度的生理倾向,而该目的或良好尺度被他人、个人所属团体或社会决定,自身体现的评价、赏罚也由他人举行(Yu& Yang, 1994)。这是对基于个人主义框架提出的西方动机理论的挑衅和扩展,也乐成在学习研究范畴应用。不外,社会取向的成绩动机内在丰富,可以细分两类:第一是社会关系取向的动机,第二则是工具性、功用性的动机。

社会关系取向的动机也叫社会性目的/动机(social goals/motivation)。有学者(Murphy&Alexander,2000)将此界定为“媚谄他人(如西席)以及负担社会责任等”的目的。实证研究表明,对中国中小门生而言,学业乐成或失败并非门生个人的事变,而是整个家庭自大或沮丧的紧张源泉,因此要重点思量父母、紧张他人或所属团体对学习带来的影响(Salili,1996;Yu,1996)。香港地域门生的社会性目的只管低于把握型目的,但是和体现型目的得分雷同(Watkins&Hattie,2012)。相比之下,工具性动机突出体现为为了测验乐成、得到证书、乐成升学、找到工作等而学习。有语言教诲范畴的研究发现,对台湾地域均匀25岁的外语学习者而言,其动机布局在西方提出的整合性动机、工具性动机之外,不测出现了“要求式动机”(required motivation),指的是为了通过各类测验、助力就业而学习英语,并将此称之为“中国式要求”(Chinese imperative)(Chen,et al., 2005)。在体现程度上,要求式动机程度也是最高的。与此雷同,实证研究发现,岂论是中国的中门生照旧大门生,由职业发展或学业测验引发的动力程度都要强于学习爱好,也强于社会性动机程度(Boone,1997;Xie et al., 2023)。

社会关系和工具取向的学习动机将学习作为满意紧张他人需求、取得社会性乐成的工具,对西欧门生学习结果产生明显负面作用。不外令人受惊的是,这却与中国门生深层学习计谋、积极水平、学习结果明显正相干(King&Ganotice,2014;Yu,2018;张华峰 等,2021),乃至在控制了家庭社会经济职位、社会称许性之后,正相干作用依然存在(Xie et al., 2023)。而且,当中国门生的学习爱好程度比力低的时间,社会关系或工具导向的动机可以维持总体学习动力和学业体现。而这一规律对西方门生而言并不突出(Liu et al., 2018),还被有的学者称为学习动机的“东亚模式”(Zhu&Leung,2011)。但是,继承分析会发现此类动机对中国门生学习也有毛病:第一,相比于社会关系和工具导向的动机,好像爱好等内部动机和恒久认知投入和劳绩的关系更加精密。好比,基于中国大门生和高中生样本的分析发现,相比于社会性等外部动机,内部动机与深层学习、认知到场的正相干系数更大(Xie et al., 2023)。而且,门生早期的内涵动机(而非外部动机)恒久积极效应更大,更能猛烈地猜测厥后期的认知到场(Zhang et al.,2023; Liu, 2019b)。第二,社会关系取向的动机给门生的感情情绪带来负面影响。这是由于,这种动机程度越高,越渴望得到乐成满意他人等待,越在意别人对本身的见解,积极学习和对峙自律就成为对紧张他人的道德责任(Hau&Ho, 2010; Tao&Hong, 2013)。一旦测验失败,门生就会归结到不敷积极乃至是懒惰上,也会由于辜负了紧张他人的等待而沮丧、忸怩和焦急(Higgins,1997)。现实上,已有不少研究表明,中国门生在社会情绪和生理康健范畴的体现不佳。好比,PISA 2018的效果表明,中国15岁门生在负面感情(畏惧、痛楚、担心、伤心)方面得分明显高于OECD国家门生体现的均值(OECD,2019b, pp. 156−189)。

(三)情境性和计谋性的学业互动

在互动交换方面,中国门生每每以“缄默沉静学习者”的刻板形象出现,会合体现为课上缄默沉静、服从西席、不自动提问。西方研究还曾经将此与缺乏批驳性头脑接洽起来。这不但是浩繁国表里研究者的观察(Frambach et al., 2014),也得到一些实证数据的支持:根据清华大学中国大门生学习与发展追踪研究的数据,对于大一新生而言,只有28.98%的中国大一门生常常在课上提出题目,四年级门生中也仅有40.67%。这一比例在美国群体中分别为61%和71%(根据全美大门生学习投入观察2017年纪据分析)。而且中国大门生常常就西席观点提出差别意见的占比仅为24.98%(张华峰,史静寰,2020)。别的,对于初中门生而言,基于环球讲授洞察项目(Global Teaching Insight, GTI)的实证研究发现,中国上海初中数学的讲堂对话多为西席发起,门生自动发起的对话次数明显低于日本、英国、德国和马德里的门生(张华峰,等,2021)。

不外,也有部门研究者以为必要以更加中性和客观的态度对待这一征象,乃至将此作为中国门生的正当权利与自动选择。他们发现,讲堂缄默沉静不能仅归因于门生缺乏知识储备和头脑卷入,其背后的缘故原由更加丰富:起首是儒家文化和本土道德规范的影响,如在谦善审慎的规范下,门生以为发言是高调宣扬,有大概因此不合群而被同砚们孤立(Jackson,2002;雷洪德,等,2017)。其次,由于讲堂时间短暂而名贵,中国西席颠末备课计划会使讲堂出现出精良的讲授连贯性和内容体系性,门生欠好意思打断西席讲授过程,因此是一种利他倾向的缄默沉静(Cai et al., 2014; 吕林海,2016)。再次也有西席讲堂讲授的缘故原由,好比西席对于门生自动发言的态度以及师生关系是否精良等(Liu,2000;张东海,2019)。在上述因素的影响下,门生即便有思索但是差别意西席所讲,也不会直接提问或质疑西席,而是接纳更具有计谋性的方式,以“缄默沉静”来应对(Ha&Li,2014;Grimshaw,2007)。这也表现出,分析讲堂缄默沉静征象仅从知识学习而不纳入情境视角的分析并不充实。

固然,讲堂缄默沉静只是中国门生学业互动的一个侧面,更加美满和全面的分析必要纳入课外交换的环境:在具有同一性和正式性的讲堂情况中,中国门生每每将互动自动权让给西席,积极共同西席讲授,以至于在自动表达方面与西方门生存在显着差距。与此同时,西席主导的互动使得讲堂规律非常好,充实保障了讲授流通度和质量,成为中国西席讲授的紧张履历之一。到了个体性和非正式的课放学习情况,特殊是刚下课的时间,中国门生好像变了个样子,会簇拥到西席四周,更加自动地发起和老师的交换,频率乃至多于西方门生(Biggs,1994;Zeng,2006)。实证研究证实,课外非正式的互动交换同样明显正向影响门生的满足度和劳绩(李一飞,史静寰,2014)。只是当前的研究重要关注课上却相对忽视了课下交换与分析。除了课上课下的区别,中国门生与差别主体(西席和门生)的交换模式也差别:无论是课上课下,相比于同砚之间的同等交换,门生与西席的交换总是审慎和尊重的,体现为对老师频仍利用敬语、制止就地反驳老师、担心由于说欠好导致老师低落对本身的评价(张华峰,2022,p223)。而且数据分析发现,对于新生而言,中国大门生的师生关系友爱水平显着弱于同砚关系,随着与西席的认识水平加深,从大一到大四的师生关系有显着的提拔(10个百分点)(张华峰,2022, pp171—176),交换频次和深度也不停增多。相比之下,美国大门生的师生关系和同砚关系从大一开始就比力密切,大一和大四也没有显着变革,交换频次也没有明显变革。

上述分析都体现出,中国门生的互动交换具有较强的情境性和计谋性,知识学习并不是互动交换的唯一指向,维护人际关系调和等社会性目的必要被纳入分析框架。假如只关注了讲堂情境而忽视课下情境,只器重和西席交换时间的服从而忽视与同砚交换之间的密切,那么就不能正确刻画和明白中国门生的互动交换特性。固然,在任何环境下制止和老师产生观点辩论的做法,只管反映出门生对西席的恭敬以致处置惩罚师生关系的审慎,但也会渐渐强化师生之间的权势巨子性关系,不肯定利于门生批驳性和创新性头脑的发展。笔者团队(张华峰 等,2020)的研究也表明,大门生讲堂上冲破缄默沉静、积极表达有助于门生学习劳绩特殊是头脑发展。这一点还必要更多实证研究的分析。

(四)本土美德影响下的学习信心

要在深条理找到中国门生学习异于西欧门生的特点,必须逾越一样平常性的学习举动、头脑和动机,探究更加深条理的学习信心,即对学习的深层明白和稳固见解,隐蔽在学习举动和动机的背后,却对整个学习体现产生根本影响(Li, 2003)。20世纪90年代后,多位国外研究者留意到中国门生看似被动悲观,但是存在突出的非认知性品格,好比勤劳、守规律、积极、尊师、不怕困难(Burns,1991;Volet,1998)。基于此以及对中国门生在国际测试中的优秀体现的观察,加拿大研究者Tweed和Lehman(2002)提出了两种学习模式,即苏格拉底和孔子式学习方式(Socratic和Confucian approach),以为前者器重质疑和生产新知识,后者则器重积极、实用主义和知识获取。对此,布朗大学的华民气理学家李瑾(Li,2003;Li, 2005)以为还不敷深入,由于Tweed等的研究将中国和西方学习者的差别定位在较为显性的学习方式和计谋上,但现实已经深入到底层的学习信心(belief)上。也就是说,中国门生在底层的学习信心中就存在对本土美德的信仰。

从学习信心出发,李瑾请美国大门生和中国大门生根据“学习”或“learning”举行词语遐想,再据此举行分析,发现79%的中国大门生(相比之下有15%的欧洲和美国门生)在总体大将学习明白为“自我美满”和“精力财产/气力”,只有32%的中国门生(96%的欧洲和美国门生)将其界说为究竟、信息、技能和对天下的明白。可见对中国门生来说,学习不但意味着获取知识技能,照旧在道德和社会上美满本身、而且为社会做贡献(Li,2003)。以此为底子,李瑾以为中国门生拥有美德取向的学习信心(virtue-oriented),详细包罗信仰积极、勤劳、毅力、受苦等,西方门生则拥故意智取向的学习信心(mind-oriented)。华南师范大学研究者举行了实证验证和进一步研究。他们发现,岂论是在儒家文化诞生地山东照旧在开放水平较高的广东省,门生美德取向的信心程度都要高于心智取向的学习信心,在大学之前尤为明显(Gao et al, 2022)。而从差别学段的视角分析发现,中国门生出现出由“美德主导”向“德智并重”变化的发展趋势:底子教诲阶段门生的“美德取向”信心占主导,但随着年级的提拔,门生生理和头脑本领渐渐发展,学习使命难度不停增大,门生对学习的明白也会变革,“美德导向”渐渐削弱而“心智导向”渐渐加强,终极到达根本均衡(高瑞翔, 2020)。

如许突出的信心特点,也得到当代西方生理学的侧面验证。以“积极”信心为例,研究表明和西方门生相比,中国门生倾向信赖积极而非本领,以为通过积极可以实现智力增长;对于乐成或失败,中国门生倾向归因于是否积极而非本领,纵然失败也更乐意继承积极(Yan&Gaier,1994;Cheng& Lam,2013)。如许的观念和比年来西方学界提出的“发展头脑”内在同等(Dweck,2006)。究其形成缘故原由,一方面是文化代价的影响,中国门生自小学习的“少壮不积极老大徒伤悲”“梅花香自苦寒来”“程门立雪”“卖油翁”等鄙谚故事,就内含着对积极受苦、尊重师长等社会美德的歌颂。这种耳濡目染塑造着中国门生对学习的明白,也是濡化/社会化(enculturation/socialization)的过程(Bruner,2008)。另一方面,这也与中国西席器重“全人造就取向”的观念和举动相干,即相比于西方西席,中国教诲在学业之外非常器重对门生的道德和举动引导(Gao&Watkins,2001)。

只管本土美德信心潜伏影响门生的学习体现,但是也没有证据支持这种信心主导了中国门生学习的观点。而且,对这种本土美德观念的代价,既有积极论证也有猜疑之声。大概可以或许彰显门生个人主观能动性和积极投入的美德信心如信赖积极、勤劳、受苦、自律,更大概带来好的学习成效。好比,有实证研究发现,信赖积极的门生,更大概去对峙和并以机动的方式办理题目,而且与深层学习、学习满足度、创造性头脑正向相干(李易儒,黄囇莉,2015;文鸿莹,2016)。乃至,发展头脑对中国门生学习结果的作用要比西方生理学推许的自我效能感更强(Yeager&Dweck,2012)。但是,假如过于信仰尊重师长、谨言慎行等与互动交换相干的学习信心,反而有大概克制门生的质疑倾向,影响批驳性头脑和创新本领的发展(Tweed& Lehman,2002)。这还必要得到更多实证研究的分析。

04

对中国门生学习特点的提炼与讨论

构建中国教诲自主知识体系已经成为光显的期间话题。这不但必要自上而下搭建总体框架,更必要自下而上地就每一个小主题、小范畴举行自主知识探索,做好“添砖加瓦”的工夫。学习范畴可以作为构建教诲自主知识体系的紧张内容,是由于这不但是当代全部教诲运动的出发点和落脚点,而且学习的情境性、本土性特性已经得到学界公认:门生学习并非仅仅受到个体人脑、生理和生理机制的通用影响,也受到特定汗青文化、政治经济、社会情境和教诲制度塑造,从而表现出本土性特色(史静寰,2018)。在中国文化情境中,“为学”“勤学”超出教诲场景成为儒家头脑中底子与焦点的紧张话语,势必内含着本土特色,提炼出来后也很有大概为天下本事域知识贡献中国聪明。但是必要留意,探究中国门生学习特色绝非仅仅是把中国门生从西方话语体系中解放出来,更不是自我封闭、自成一派乃至与西方知识针锋相对,而是要与西方话语体系举行更加深入的对话,发现中国门生学习的环球广泛性和本土独特性特性。

本研究借助对“中国学习者”这一国际话语和研究主题的文献分析,提炼出国际比力视野下的中国门生学习的特点(图2):支持知识再生产的组合式认知计谋、社会关系导向和工具性的学习动机、情境性和计谋性的学业互动方式、本土美德影响下的学习信心。这些特点在多年教诲发展和改革的过程中并没有褪去,反而表现出一种稳固性和长期性。对这种稳固特点的明白不但对构建中国教诲自主知识有益,同时也是探究中国教诲发展和改革方向的一个窗口。

上述对中国门生学习特点的总结分析,是基于西方主流学习理论,将学习分别为认知计谋、学习动机、学业互动、学习信心4个方面举行的。其思绪是对“学习”这一征象举行解构,通太过析中国门生在每个内涵维度上的体现总结特点,再联合中国的社会文化和教诲情境举行解读。这也是现在大部门研究的分析思绪。在如许的框架下,由于有先入为主的基于西方概念、理论或“有用实践”的形成的“尺度”,就轻易对这些特色征象形成低质量评价,进而出现所谓“中国学习者悖论”。纵然抛开先见尺度,发现了“悖论”背后中国门生的学习特色及来自社会文化的深层缘故原由,如中国门生显性的“背诵影象”并没有妨碍到内隐的深层思索、中国门生讲堂缄默沉静的缘故原由之一是为了维护调和人际关系,但仍难以全面勾画中国学习者的学习特性,并体系表明这些特色形成的缘故原由。已有国外研究者意识到西方理论的范围,转而实验提出学习的“东亚模式”“儒家模式”“中国式模子”。但是,这种有着显着儒家文化属性的笼统字眼,好像只是关注到背后大概存在的文化特性,不但没有反映中国门生逾越认知范畴的学习特性,而且难以解释当前社会发展和教诲讲授因素的影响,乃至轻易带来将中国与西方门生学习对立起来分析表明的结果。这敦促着我们转换视角,探索构建对中国门生学习的整合性表明框架。

(一)求知-修身-发展的统合:中国门生学习的本质特点探析

相比于西方哲学器重以剖析式的思绪探索天然征象和万物本源,中国哲学更强调解合性、体系性地对待人的美满和发展。因此,在中国文化情境中明白门生学习,大概不能把学习范围为获取知识技能的单个面向,然后在这个面向中举行布局分别与分析,而要在整个社会情况和社会关系中明白学习者的团体体现,而且将在文献分析中发现的个体修身和钻营发展特点视作学习的紧张构成部门。因此,我们将对中国门生学习的分析视角,从通过解构“学习征象”要向来观测每个局部上的体现,变化为分析“学习者”在学习过程中体现出的求知-修身-发展三个面向的整合性思索和举措计谋,并基于此构建如图3所示的综合性表明框架。

起首,“求知”指向学习的认知属性,即对知识和技能举行吸取、创新和应用的过程。这是西方的学习研究和实践所讨论的焦点内容。比年来,门生学习的认知取向和智力开辟在中国不停得到器重,当局也充实鉴戒了西方教诲讲授履历和学界提出的相干概念,如深层学习、批驳性头脑等,不停推进教诲讲授改革。对中国门生在认知过程中体现出来的背诵影象、深层明白,对此起到支持作用的爱好好奇心,以及以求知为目标的互动交换,利用西方学界提出的学习理论在较大水平可以表明,但略为遗憾的是,在中国学术和实践范畴鉴戒西方学习相干概念和理论的过程中,也不自发地将对学习的明白紧缩到求知范畴,相对忽视了扎根本土、始终存在的更加丰富的学习内在。

相比于西方学习理论,中国社会文化情境更增强调学习中的“修身”和“发展”,这是明白中国门生学习不能遗漏的内容。“修身”指向学习的道德属性,即学习的过程要遵照中国本土情境推许的道德规范,这现实也是门生社会化的过程。“发展”则指向学习的工具属性,即把学习与个人的人生发展精密相连,将学习作为获取高分、奖项、好工作以致光明将来的底子途径。关于“修身”,从传统来看,儒家学说提出的“古之学者为己”“学之至可以为贤人”“君子之学也,以美其身”,均突出学习作为修身过程的意义。到了当代,只管这些表述很少在显性场所出现,但是文献分析已经表明,本土美德如积极、自律、认真等在知识学习中是门生潜意识里遵照的准则。对西席而言,踏实、积极、尊重师长是评判门生的紧张尺度,乃至有时间比智力智慧更受接待。别的,我国将立德树人作为教诲的焦点使命,提倡西席要“对峙教书与育人相同一……经心全意做门生磨炼风致、学习知识、创新头脑、奉献故国的引路人”,也是在顶层计划上保障门生美德的造就。至于“发展”,对学习工具属性的熟悉也根植于中国传统文化中。儒家学说提出“学也,禄在此中矣”,“书中自有千钟粟、黄金屋、颜如玉”“朝为田舍郎,暮登天子堂”为人认识,且成为鼓励门生勤奋学习的名言。当代研究也发现,职业发展和职位提拔的目的深入地嵌入中国门生学习之中,乃至成为门生学习的最高程度动机。台湾地域学者李弘祺(2012)还提出,要建构一套中国教诲理论,必须将对个人功利或知识效用的观点,与学以修身、为己的观点联合起来。因此,假如在明白中国门生学习的时间,忽略了学习作为发展工具的一面,就把学习完全推上抱负主义的神坛,并不符合真实环境。

上述分析表明,只管中国教诲近代以来履历了对西欧的全方位学习鉴戒,但是中西方对学习的底层明白以及门生学习过程中的真实体现仍存在差别。对中国门生而言,学习不但是西方学界和实践范畴器重的把握知识技能的过程(求知),也是中国情境提出的习得本土美德规范的过程(修身),更是不停钻营将来更好发展的过程(发展)。这三个面向的学习在中国学习者身上共存整合、相互影响,塑造出既有国际共通、也有本土特色的学习征象,这大概是明白中国门生学习本质特性必要捉住的关键。好比,对知识的吸纳和创新(求知),是得到好结果、在竞争中胜出、找到好工作(发展)的底子,低调谦虚、尊重师长(修身)会影响求知的形态,而为找到好工作做预备(发展)同样有负担家庭和社会责任(修身)的思量。现实上,也正由于学习从个体的层面扩大到人类生命的格局,而且与道德修为、社会层级一举空前地加以归并,才带来了学习在中国文化里的至尊职位,而且渐渐强化其未可厚非也不容商讨的刚性代价(侯海荣,唐楠,2016)。

求知-修身-发展统合的综合性表明框架,可以对讲堂缄默沉静、刷学分绩点等征象举行公道表明。好比,讲堂学习缄默沉静,现实上是知识学习的过程受到了“修身”的调治,即门生下意识里出于对西席和讲授顺畅性的恭敬、出于对自身脸面的维护,即便有题目、想表达,也会夷由不决以致保持缄默沉静。刷学分绩点这种所谓学习的“异化”体现,不外是门生为了更好发展,将课程学习作为了到达保研、获奖、求职等的“工具”,使得求知的过程不那么单纯,但却是更加真实的学习样态。固然,求知、修身和发展的三个面向并不是中国门生所独有,西方门生学习同样必要思量服从社会道德规范、为自身将来发展奠定,只是中国门生在国际参照系特殊是与西欧门生学习举行比力时的此种体现更为突出。换言之,中国与其他文化和地区中学习者的学习特点差别,并不是“有”或“无”的极度绝对差别,而是水平高低的相对差别。也因此,这个框架大概具有中西方的广泛实用性,在后续研究中可以同时在中西方文化中举行数据收罗和比力分析。

(二)对当前教诲讲授改革实践的启示

判定任何学习特点以致模式的代价都必要结适时代对人才发展的需求举行。因此应该留意到,当前中国门生所出现的学习特点,只管可以资助门生在数理科学范畴得到国际领先的结果,却轻易带来“高均值、低方差”、大学高中化、学习“内卷化”等征象,还大概会对门生生理康健发展带来负面影响,也难以满意中国在转型发展阶段对创新型人才的急迫要求。对此,中国当局也在积极推动中国门生学习方式转型,好比《中国教诲当代化2035》明白要求掩护和引发门生的好奇心和学习爱好,助力推动中国门生学习方式在“求知”方面从“底子踏实、学以致用”向“大胆创新、学以求真”变化。2021年“双减”政策的实行,直接淘汰了门生课外学科知识补习时间,使得门生有更多的时间和时机发展爱好和创新本领。这都表明中国门生的学习特色以致模式不会是故步自封、静态稳定的。

不外,这么多年实行教诲讲授改革起到成效的速率,好像没有很好地满意国家对创新人才需求的渴望水平。本研究实验提出求知-修身-发展统合的中国门生学习综合性表明框架,有助于推动对当前教诲讲授改革深层特点的明白。从这一视角看,必要鉴戒的一个题目是,假如没有把握中国门生超出知识认知的学习特性,仅仅是从“求知”视角引入西方的教诲讲授理念、概念和办法推进改革,而忽略了中国门生在学习过程中“求知”“修身”与“发展”的融合、忽视了当前学习特点背后的社会文化底子和制度性支持,未必能取得最佳结果。好比中国国内研究团队的一项研究表现,只管我国引入“探究式学习”已经多年,但是学校讲堂讲授方法好像没有本质变革;相比顶尖中学,一样平常学校的门生、西席和家长乃至抵抗引入,由于如许无法满意孩子升学和就业的必要(Kan,2011)。也有研究(Ng,2009)反思香港本世纪初讲授改革成效不敷的缘故原由,就在于对学习的明白窄化为知识认知,讲授改革窄化为门生认知方式转型,忽视了门生学习与知识发展、职业发展、个人奋斗等紧张题目的关联。在当前社会发展竞争猛烈、优质教诲资源不敷、传统文化潜移默化传承的情境下,学习作为推动个人发展的工具性、遵照社会规范的道德行特性,在一些环境下大概会压倒知识认知属性,成为学习过程的主要遵照。因此,假如只是夸大从学校内部如讲授理念、课程安排、讲授方法层面举行改革,大概会带来求知过程的风雅性、丰富性,但是在取得肯定成效的同时,依然不会改变竞争性的学习模式,乃至带来“学习的内卷”。换言之,变化中国门生的学习模式,在教诲之外必要更加底子性和宽范畴的社会厘革。这包罗为门生提供更丰富的教诲资源、更多样的评价体系、更多元的发展时机以及更和缓的社会竞争,这将减弱门生学习过程中的“修身”“发展”面向对“求知”面向的钳制,进而变化为社会厘革支持门生学习方式转型、创新人才造就的磅礴气力。

如想相识本研究更多内容,请接洽本文作者张华峰老师(工作邮箱:huafengzhang@shnu. edu.cn)。

╱ 到场项目╱

相识更多项目信息,请点击CCSS项目合集文章:

【

如您想到场项目,请扫码添加一读君(edu_yidu)微信号,复兴“到场CCSS项目”。

泉源:华东师范大学学报教诲科学版

声明:推文基于更好更多通报信息之目标,不代表一读EDU观点和态度,如有疏漏及不敷之处,请随时指正。如有泉源标注错误或侵占了您的正当权益,请背景留言,我们将实时更正、删除!

好消息

假如您盼望获取更多教诲陈诉,请利用电脑复制以下链接至欣赏器,注册登录 "方略教诲研究与院校管理工作台",免费下载近 300份教诲陈诉、专家ppt(需利用电脑)