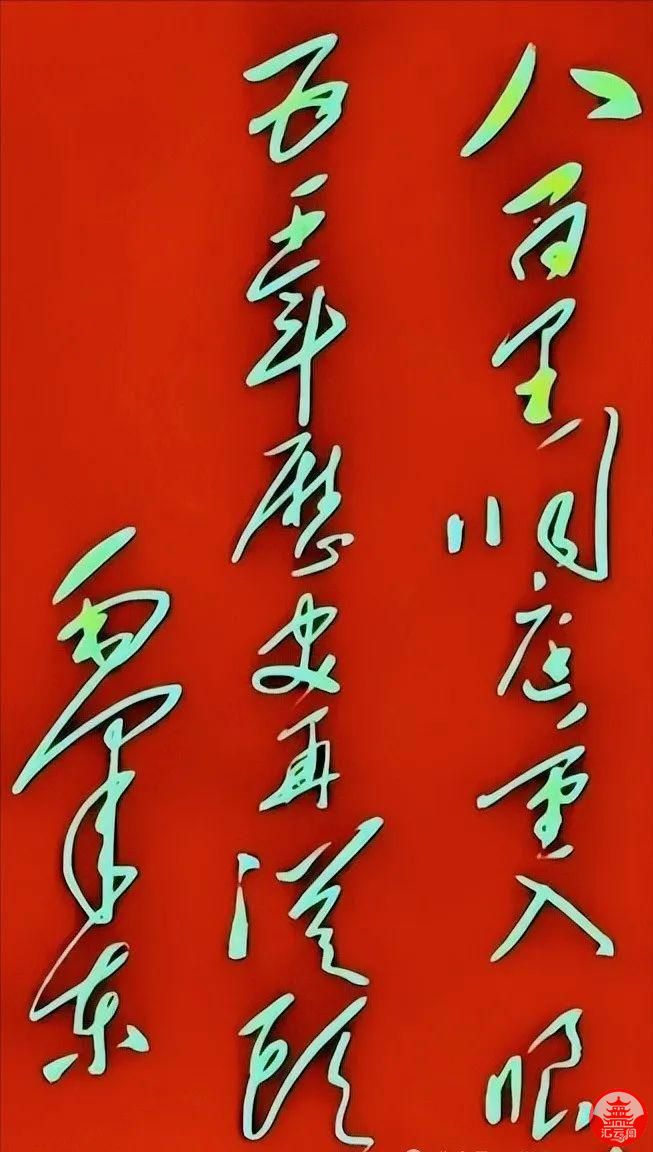

大家好,今天我们来探讨一下这幅令人印象深刻的书法杰作。这幅书法作品,真是笔走龙蛇,挥洒自如,让人看了心情愉悦。看看那些墨迹,有的地方浓得像墨块,有的地方又淡得似乎轻轻一吹就能散去,这种浓淡对比,真是一场视觉盛宴。再看看那笔势,时而迅疾时而缓慢,宛如在舞蹈,每一个动作都恰到好处,展现了书法家的豪放不羁。

让我们来谈谈这幅作品的结构布局。整体来看,布局均衡,疏密有序,仿佛经过精心设计。每一行字都像是排列整齐的士兵,既整齐划一,又不失活力。字与字之间,行与行之间,都留有适当的空间,既不拥挤也不空旷。这样的布局,看着就让人舒服。

再来说说笔法特点。起笔时,笔尖轻轻一点,然后顺势而下,流畅自然,没有丝毫迟滞。收笔时,又是那么干净利落,仿佛画上了一个完美的句号。这种起笔收笔的技巧,真是令人赞叹。而且,书法家在用笔时特别注重力度和速度的变化,有的地方用力重压,墨迹浓郁;有的地方轻轻提起,墨迹就变得淡雅。这种用笔的变化,让整幅作品充满了活力。

线条艺术在这幅作品中占据了重要地位。线条时而粗犷奔放,时而细腻婉约,宛如自然界中的山峦江河、花卉林木,各具风采,独具魅力。在艺术家的笔触之下,这些线条仿佛被注入了生命力,它们或蜿蜒曲折,或挺拔直上,展现出一种浑然天成的流畅美感。

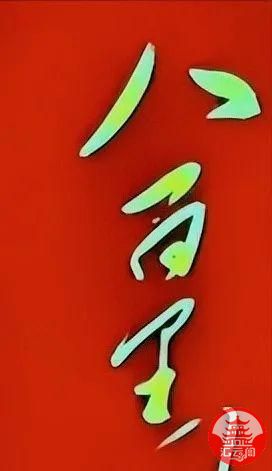

接下来,我们来详细分析这幅作品中的几个字。首先是“八百里”。这三个字,真是气势磅礴,仿佛在讲述一段宏伟的历史。那“八”字,起笔厚重,收笔有力,线条粗犷,宛如一座雄伟的山峰。那“百”字,线条流畅,转折自然,给人一种行云流水的感觉。而最后的“里”字,则是用笔细腻,尤其是最后的收笔,就像是笔尖在纸上轻轻一点,然后优雅地抬起,真是让人回味无穷。

再来说说“洞庭”两字。这两个字,真是有一种湖光山色的美感。那“洞”字,起笔轻盈,线条柔美,就像洞庭湖的碧波荡漾。而“庭”字,则是用笔沉稳,线条粗犷,就像洞庭湖畔的青山峻岭。

然后是“重”字。起笔时,那笔尖就像是重重地压在了纸上,然后缓缓地移动,墨迹深沉而有力。收笔时,又是那么地坚定果敢,就像是在完成一项重要的使命。这个字,真是让人感受到了那种厚重的历史感。

“入眼”两字,则是给人一种眼前一亮的感觉。那“入”字,线条流畅而有力,就像是笔尖在纸上轻轻一划。而“眼”字,则是用笔细腻,尤其是那眼眶的部分,就像是画家精心描绘的一样,既传神又生动。这两个字放在一起,就像是有一双明亮的眼睛在注视着人们,让人无法忽视。

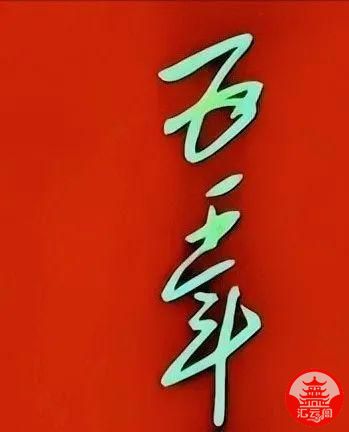

“五千年”这三个字,更是让人感受到了中华文明的悠久历史。那“五”字,起笔稳健,线条粗犷,就像是历史的基石一样坚实。那“千”字,则是用笔流畅,转折自然,就像是在诉说着千年的沧桑。而最后的“年”字,则是用笔细腻,尤其是那最后的收笔。

“洞庭历史”这四个字,真是让人感受到了洞庭湖的悠久历史和深厚文化底蕴。那“洞庭”两字,就像前面说的一样,有着湖光山色的美感。而“历史”两字,则是用笔沉稳有力,线条粗犷而富有变化,就像是在诉说着洞庭湖千年的沧桑巨变。

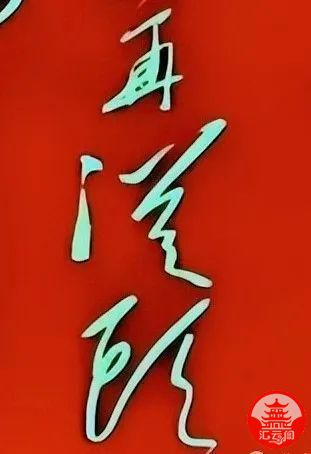

最后说说“再从头”三个字。这三个字,真是给人一种重新开始的感觉。那“再”字,起笔轻盈而有力,就像是在为新的开始做好准备。那“从”字,则是用笔流畅自然,转折处毫不生硬。而最后的“头”字,则是用笔细腻而有力,尤其是那最后的收笔,就像是在为新的征程画上一个坚定的起点。

众所周知,在伟人的诸多书法作品中,很少能够见到方笔的形式,对于一些热衷于伟人书法的朋友来说,曾经见到方笔,也是在伟人早期的书信中看到的,尤其是伟人写给萧子昇的信件中。

而这里的方笔,应用的不仅灵活,而且在应用上,是笔笔见方,尤其是转折之笔,更加利落,更加方峻,那种斩钉截铁的劲,表现的十分突出。

方笔的使用,已经让我们感觉到新鲜了,而且,在这幅题字中,有的点画,还直接采用了行书笔意书写,用行书的笔意,书写楷书,原来伟人也有这样的操作。

在这幅题字中,我们会看到另外一种景象,那就是笔墨上,十分丰腴,虽然丰腴,但是,不呆板,反而多了一些灵动感,更加活脱,这也是伟人楷书的又一个特色。

我们也能够清楚地看到,在结构上,始终是一种严谨的,严密的存在,这种结构的严谨性,主要是因为对结构有着深入的研究,只有精准地了解字形结构,才能够写出这种稳重性。

而这些行书,在行笔过程中,还表现出一种疾涩的质感,甚至有的线条,还表现出一种飞白现象,控笔能力,行笔速度,拿捏的十分到位,精准,这背后,也是一种文化的表现,只有在深入了解国学的基础,才能够达到这般水平。

而他笔下的楷书,也是多样性的表现,有的楷书作品,呈现出一种温润如玉的格调,隽秀儒雅,尤其是文人气和书卷气,都表现的淋漓尽致。

而有的楷书作品,却做到了碑帖结合,既有刚强的一面,又有柔性的一面,刚柔并济,写出了一种崭新的模样,相信,对你来说,也是一种惊艳的存在。